Laut, lauter, Hörschaden? In der Welt der Veranstaltungs- und Konzerttechnik gehören extreme Schalldruckpegel zum Berufsalltag – doch das Gehör ist ein empfindliches Sinnesorgan und oft das erste Opfer im hektischen Bühnenbetrieb. Dieser Crashkurs vermittelt kompakt und praxisnah das nötige Wissen über Gehörschutz, Schallpegelbewertung und die Prävention akustischer Traumata. Ziel ist es, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und langfristige Hörschäden zu vermeiden – für dich, dein Team und dein Publikum.

Disclaimer: Dieser Kurs ersetzt keine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Für individuelle gesundheitliche Beschwerden oder Fragen zu arbeitsmedizinischen Maßnahmen ist eine qualifizierte ärztliche Beratung unerlässlich.

Ein akustisches Trauma entsteht durch zu hohe Schalldruckpegel, die das Innenohr – konkret die feinen Haarzellen – schädigen. Dies kann durch einen einmaligen Knall oder durch kontinuierliche Lärmbelastung passieren.

Das menschliche Gehör ist ein hochsensibles System, das auf Schallreize mit äußerster Präzision reagiert. In lauten Berufsfeldern wie der Konzerttechnik kann diese Feinabstimmung schnell überfordert werden.

Bei kurzfristiger, intensiver Lärmbelastung – etwa durch einen lauten Soundcheck oder ein Pyroelement – kann es zu einem sogenannten „Temporary Threshold Shift“ (TTS) kommen. Dabei ist das Gehör vorübergehend beeinträchtigt, oft begleitet von einem dumpfen Gefühl oder Tinnitus. Diese Störung bildet sich meist innerhalb weniger Stunden bis Tage zurück.

Bleibt der Lärm zu lang bestehen oder ist er extrem laut, kann sich ein „Permanent Threshold Shift“ (PTS) entwickeln – also ein dauerhafter Hörverlust. Diese Form der Schädigung betrifft häufig die hohen Frequenzen und ist irreversibel.

Ergänzend spielt auch der Stoffwechsel der Haarzellen eine Rolle bei der Schädigung: Durch starke Schalleinwirkung kann die Durchblutung im Innenohr abnehmen. Infolge dieser Minderdurchblutung entstehen freie Radikale – aggressive Sauerstoffverbindungen –, die die empfindlichen Haarzellen zusätzlich angreifen und deren Absterben beschleunigen.

Schall trifft auf das Trommelfell

✧ Der Schall wird über den Gehörgang auf das Trommelfell übertragen und von dort über die Gehörknöchelchen ins Innenohr weitergeleitet.

Übertragung in die Cochlea (Hörschnecke)

✧ In der Cochlea wird die Schallenergie in Nervenimpulse umgewandelt. Hier sitzen die sogenannten Haarzellen, die auf unterschiedliche Frequenzen spezialisiert sind.

Zerstörung der Haarzellen

✧ Bei übermäßiger Lautstärke (z. B. über 85–120 dB) geraten die Haarzellen in extreme mechanische Schwingungen

✧ Diese Schwingungen können:

Zilien (Haarfortsätze) abbrechen

Zellstrukturen irreversibel schädigen

Zelltod (Apoptose) oder Degeneration auslösen

✧ Besonders betroffen: Haarzellen im Hochfrequenzbereich (~4000 Hz), da diese am empfindlichsten sind*

Durchblutungsstörungen

✧ Lärm kann außerdem die feine Durchblutung der Cochlea verschlechtern

✧ Sauerstoffmangel führt zu weiteren Zellschäden, insbesondere bei chronischer Belastung.

Nervenüberreizung und Tinnitus

✧ Dauerhafte Schädigung kann zu Fehlfeuern der Hörnerven führen – so entsteht Tinnitus als Phantomgeräusch ohne äußeren Reiz.

✧ Einmal zerstörte Haarzellen regenerieren sich beim Menschen nicht!

✧ Deshalb ist Vorbeugung entscheidend – besonders bei täglich hoher Lärmbelastung, wie sie in der Liveproduktion häufig auftrit

*Warum hohe Töne zuerst betroffen sind?

Die Haarzellen im basalen (vorderen) Teil der Hörschnecke sind besonders empfindlich für hohe Frequenzen. Dieser Bereich wird bei starker Lärmeinwirkung zuerst geschädigt. Deshalb beginnt ein lärmbedingter Hörverlust oft mit Problemen beim Verstehen von Sprache (z. B. Zischlauten wie „s“, „sch“) oder beim Wahrnehmen hochfrequenter Musikinstrumente wie Becken, Hi-Hats oder Gitarren-Obertöne.

Achte auf Warnsignale, die auf Hörprobleme hindeuten:

Tinnitus: Ein dauerhaftes Piepen oder Rauschen im Ohr

Schwerhörigkeit: Probleme, hohe Töne oder Sprache zu verstehen

Druckgefühl im Ohr

Verzerrte Klangwahrnehmung

In seltenen Fällen: Schwindel oder Übelkeit

Diese Symptome treten meist einseitig nach akuten Ereignissen oder beidseitig bei langfristiger Lärmeinwirkung auf.

Das ist nur eine Auswahl eigner häufiger Symptome, andere sind möglich. Bei dem Verdacht einer Hörschädigung ist eine ärztliche Abklärung unbedingt notwendig.

Wenn nach einer lauten Veranstaltung oder einem Soundcheck plötzlich Probleme mit dem Hören auftreten – etwa ein Druckgefühl, ein Pfeifen im Ohr (Tinnitus) oder eine plötzliche Hörminderung – sollte das unbedingt ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden.

In der Regel führt eine HNO-Ärztin oder ein HNO-Arzt eine sogenannte Hörprüfung durch. Dabei wird getestet, wie gut verschiedene Tonhöhen gehört werden können und ob das Innenohr normal auf Schall reagiert. Eine typische Veränderung bei Lärmschäden ist ein Hörverlust im Bereich hoher Töne, insbesondere um 4000 Hz – also dort, wo viele Details in Musik und Sprache wahrgenommen werden.

Auch das Trommelfell wird kontrolliert, um auszuschließen, dass es gerissen ist – was bei extremen Lautstärken wie z. B. durch Pyrotechnik oder Explosionen vorkommen kann.

Falls die Beschwerden direkt nach einer lauten Veranstaltung auftreten, handelt es sich möglicherweise um ein sogenanntes akutes Lärmtrauma. In vielen Fällen bessert sich das Gehör innerhalb eines Tages von selbst. Wenn das nicht passiert, kann die Ärztin oder der Arzt eine Behandlung mit entzündungshemmenden Medikamenten (z. B. Kortison) einleiten. Diese sollen helfen, die geschädigten Sinneszellen zu stabilisieren und die Erholung zu unterstützen. Die Medikamente werden entweder als Tablette oder – in schweren Fällen – direkt in der Nähe des Innenohrs verabreicht.

Bei einem schwerwiegenden Ereignis, etwa wenn es durch einen Knall zu einem Trommelfellriss oder starken Blutungen aus dem Ohr kommt, ist schnelle medizinische Hilfe nötig. Manchmal muss das Trommelfell sogar chirurgisch versorgt werden.

Wenn der Hörverlust durch langjährige Lärmbelastung entstanden ist, wie es bei vielen Crewmitgliedern über Jahre hinweg passieren kann, ist die Schädigung meist dauerhaft. In diesem Fall kann ein Hörgerät helfen. Wichtig ist dann vor allem, dass keine weitere Verschlechterung auftritt – also konsequenter Schutz in Zukunft.

Chronische Schäden sind nicht rückgängig zu machen – Schutz hat oberste Priorität!

Bei Soundchecks NIE ohne Gehörschutz in der Nähe von Lautsprechern aufhalten

Bei Pyrotechnik: Abstand halten, Schutzmaßnahme mit Crew abstimmen

Bei eigenem Mischplatz o. Ä.: Custom-Made In-Ear-Gehörschutz verwenden

Ohrstöpsel mit Musikfilter (erhalten Klang, senken Lautstärke)

In-Ear-Monitoring mit Pegelbegrenzung

Kapselgehörschutz für Aufbau/Abbauarbeiten

Monitoring-Lautstärke begrenzen

Intercom-Systeme mit Lautstärkeregelung

Backline-Lautsprecher entkoppeln oder dämpfen

Erholung durch Ruhephasen

Auch kurze Lärmpausen – etwa zwischen Aufbau, Soundcheck und Show – geben dem Innenohr die Möglichkeit, sich zu erholen. Selbst wenige Minuten in einer ruhigeren Umgebung können helfen, die Belastung zu reduzieren. Wann immer möglich, sollten solche Pausen genutzt werden, z. B. durch Rückzug in ruhige Bereiche oder konsequente Nutzung von Gehörschutz.

Disclaimer: Für arbeitsrechtlichen und versicherungsrechtlichen Inhalte wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen. Rechtsstand: Juni 2025, basierend auf den geltenden Vorgaben der DGUV, ArbMedVV, LärmVibrationsArbSchV und dem Arbeitsschutzgesetz.

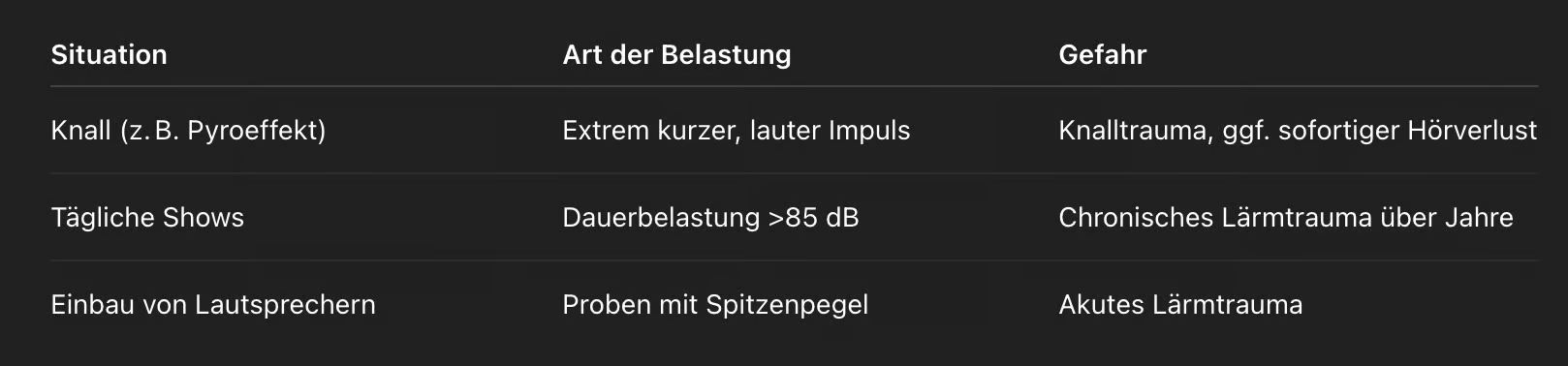

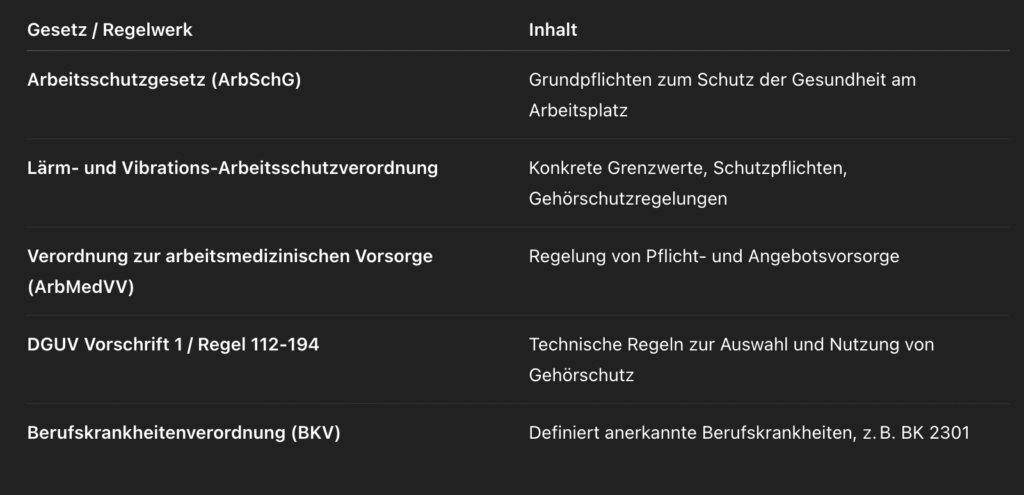

Lärm am Arbeitsplatz ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern unterliegt auch klaren gesetzlichen Regelungen. Diese betreffen sowohl den Arbeitgeber als auch die Beschäftigten – besonders in Branchen wie Konzerttechnik, Veranstaltungstechnik, Touring oder Messebau, wo oft hohe Schalldruckpegel auftreten

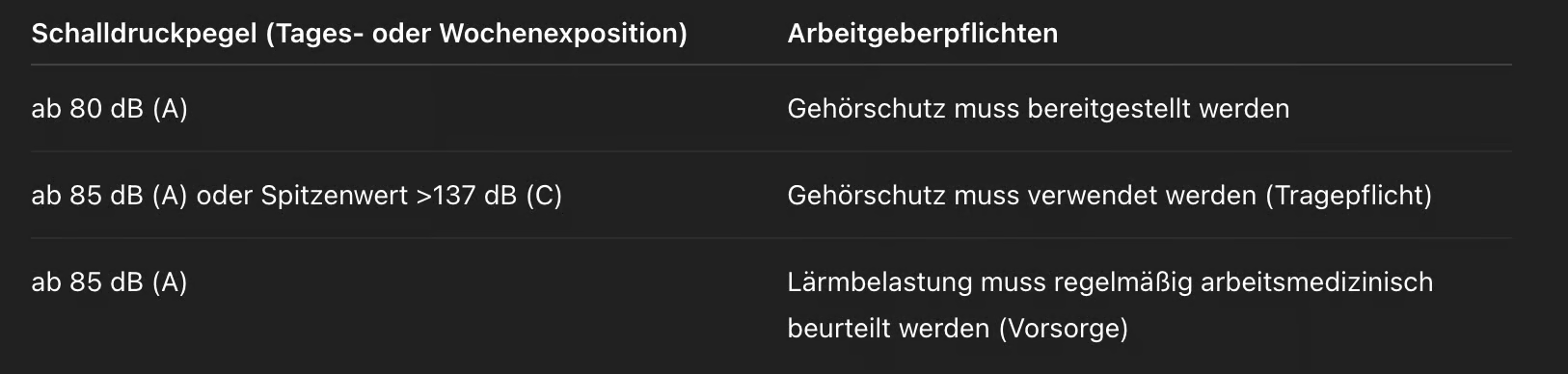

Gehörschutzbereitstellung: Wann und was ist vorgeschrieben?

Die rechtliche Grundlage liefert hier die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV)sowie die Technischen Regeln zur Lärmverordnung (TRLV Lärm). Diese gelten auch für Veranstaltungsorte und Produktionsfirmen.

Wichtig: Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass geeigneter Gehörschutz zur Verfügung steht (z. B. Kapselgehörschutz, In-Ears mit Pegelbegrenzung, Otoplastiken) und seine Mitarbeitenden zur Nutzung auffordern.

Gemäß ArbMedVV (Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge) gilt für regelmäßig Lärmexponierte:

Eine Pflichtvorsorge ist vorgeschrieben, wenn der Grenzwert von 85 dB überschritten wird.

Eine Wunschvorsorge kann bereits ab 80 dB wahrgenommen werden – der Arbeitgeber muss dies ermöglichen.

In der Praxis bedeutet das: Veranstaltungstechniker:innen, die häufig Shows betreuen oder aufbauen, haben Anspruch auf regelmäßige Gehörtests und ärztliche Beratung – organisiert und bezahlt vom Arbeitgeber.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet:

Lärmmessungen oder Gefährdungsbeurteilungen zu dokumentieren

Mitarbeitende jährlich über die Gefahren durch Lärm und den richtigen Einsatz von Gehörschutz zu unterweisen

Schutzmaßnahmen in die Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz (§5 ArbSchG) aufzunehmen

Was ist das?

Bei langjähriger Tätigkeit unter überhöhter Lärmbelastung kann sich eine dauerhafte Schwerhörigkeit entwickeln. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wird diese als anerkannte Berufskrankheit eingestuft.

Voraussetzungen zur Anerkennung:

Nachgewiesene beidseitige, lärmbedingte Schallempfindungsschwerhörigkeit

Typisches Muster im Hörtest (C5-Senke bei 4000 Hz)

Jahrelange Arbeit bei einem Schallpegel von mindestens 85 dB

Meldung durch Arzt oder Arbeitgeber an die zuständige Berufsgenossenschaft (in der Regel: BG ETEM)

Leistungen der BG bei anerkannter Berufskrankheit:

Übernahme von Heilbehandlungen

Kostenlose Hörgeräteversorgung

Berufliche Reha-Maßnahmen (z. B. Umschulung)

In schweren Fällen: Rente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit

Auch wenn ein Lärmschaden nicht sofort zur Berufskrankheit wird, kann er eine Arbeitsunfähigkeit (AU) auslösen. In solchen Fällen gelten:

Die Behandlung erfolgt über die gesetzliche Krankenversicherung

Bei einem akuten Lärmtrauma während der Arbeit (z. B. durch Pyrotechnik) kann unter Umständen ein Arbeitsunfall vorliegen → Meldung an die Unfallversicherung / Berufsgenossenschaft

Unfallversicherungsschutz greift auch bei Tätigkeiten auf dem Konzertgelände, beim Auf- oder Abbau – wenn sie im Rahmen des Arbeitsvertrags stattfinden

Gehörschutz muss getragen werden, wenn eine Tragepflicht besteht

Mitarbeitende haben das Recht auf arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Symptomen (z. B. Tinnitus, Hörverlust): sofort ärztliche Abklärung und Information an den Arbeitgeber

Verdacht auf Berufskrankheit → Meldung kann auch selbst erfolgen, z. B. direkt an die BG

Herzlichen Glückwunsch – du hast den Crashkurs „Gehörschutz und Prävention akustischer Traumata“ erfolgreich abgeschlossen!

Du hast dir wichtiges Wissen über Risiken, Schutzmaßnahmen und gesetzliche Grundlagen im Umgang mit Lärm in der Veranstaltungs- und Konzerttechnik angeeignet. Dieses Wissen schützt nicht nur dein eigenes Gehör, sondern macht dich auch zu einem wertvollen Teammitglied, das Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit übernimmt.

Denk daran: Prävention beginnt im Alltag – mit Aufmerksamkeit, dem richtigen Gehörschutz und dem Mut, andere für das Thema zu sensibilisieren.

Danke für dein Engagement und deine Lernbereitschaft. Bleib neugierig, bleib sicher – und vor allem: bleib hörbar!

Bei WillowTree Theatrical findest du viele weitere praxisorientierte Onlinekurse aus den Bereichen:

Lichttechnik und Lichtdesign

Veranstaltungstechnik

Grundlagenkurse

Physiologie und Wahrnehmung

Und das Beste: Jeden Monat kommen neue, spannende Inhalte hinzu.

Ob du dein Wissen vertiefen oder neue Bereiche entdecken möchtest – wir unterstützen dich auf deinem Weg.

Copyright © 2025 WillowTree Theatrical | All Rights Reserved